Genossenschaftskultur

Ramadan in der Siedlung Studhalden

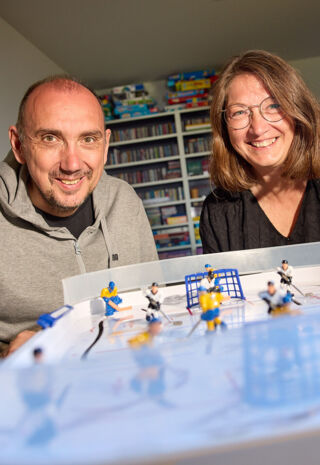

Um 16 Uhr beginnt Sahar mit Kochen. Drei Stunden später sitzen sie, ihr Mann Noureddine und zwei ihrer Kinder, die 17-jährige Tochter Douaa und der 10-jährige Sohn Haroun, am Küchentisch. Nur der älteste Sohn Firas, der bald seine Ausbildung abschliesst, ist auswärts beschäftigt und nicht zu Hause. Es ist Ramadan und mit dem Sonnenuntergang Zeit für das Fastenbrechen, das mit einem gemeinsamen Gebet beginnt.

Herzlich hat die Familie Raouafi uns zum Fastenbrechen eingeladen. Auf die Frage, ob es stört, wenn beim Essen fotografiert wird, meint Noureddine lachend: «Nein, das ist kein Problem. Hauptsache, wir können essen!» Bei köstlicher Gemüsesuppe, tunesischem Roggengriess mit würzigem Gulasch und einem bunten Salat erklärt er, dass das Fasten in Tunesien wegen der hohen Temperaturen strenger sei. «Dafür ist es hier länger hell, und wenn der Ramadan im Sommer ist, kann es 19 Stunden dauern, bis wir nach Sonnenuntergang wieder essen.»

Und wie ist das für die Kinder? «Manchmal habe ich am Mittag Hunger. Dann mache ich eine Ausnahme und esse etwas. Dafür ziehe ich es am nächsten Tag durch», sagt Haroun. Noureddine ergänzt: «Kinder können auch mal einen Tag aussetzen. Bis zehn Jahre ist es nicht so streng.» Douaa fügt hinzu: «Man gewöhnt sich ans Fasten. Ich fühle mich oft besser, wenn ich nicht immer esse, und abends geniesse ich es als Belohnung. Das Fasten gibt mir einen anderen Bezug zum Essen.»

Gegenseitige Hilfe – eine Selbstverständlichkeit

Das Abendessen in der Familie Raouafi fühlt sich unbeschwert und gesellig an. Die Familie pflegt gerne Bekanntschaften. Sahar erzählt: «Ich bin sehr offen und kenne fast alle in der Umgebung. Ein Nachbar ist uns ganz besonders ans Herz gewachsen. Wir besuchen uns täglich und lachen viel zusammen. Er ist bereits älter und für uns wie ein Grossvater. Wenn er mal länger nicht zu Hause ist, machen wir uns Sorgen.»

Sahar geht auch regelmässig mit einer Nachbarin spazieren. «Wir sprechen französisch, so kann ich mit ihr die Sprache üben.» Gegenseitige Hilfe ist selbstverständlich. Eine Nachbarin bringt ab und zu ihre Kinder zum Hüten, wenn sie einen Termin hat. «Letzte Woche spielten fünf Kinder hier, so dass es schon etwas laut war», sagt Sahar entschuldigend und sinniert: «In Tunesien ist es selbstverständlich, dass man sich gegenseitig hilft. In der Schweiz ist es zurückhaltender. Man tastet sich zuerst gegenseitig ab. Das ist aber richtig so. Man muss sich zuerst etwas kennen.»

Sprache – Antrieb, Beruf und Familiensache

Als Dolmetscherin beim Migrationsamt und bei der Caritas arbeitet Sahar viel. Sie übersetzt zwischen Arabisch und Deutsch sowie Französisch und Deutsch. «Manchmal gibt es Notfälle. Dann klingelt das Telefon und ich muss auch abends sofort los. Wenn ich vom Französischen ins Deutsch übersetze, schwitze ich manchmal, weil sehr schnell gesprochen wird und ich so studieren muss, wie das richtige Wort heisst.»

In Tunesien studierte Sahar arabische Sprache, verständigte sich auch in Englisch und Französisch. «In Tunesien gab es eine Radiosendung in deutscher Sprache. Sie gefiel mir sehr und ich wollte unbedingt Deutsch lernen. Das war mein Antrieb, nach Deutschland zu gehen. Dort habe ich die Sprache gelernt, um schlussendlich Linguistik zu studieren.» Ihre grosse Sprachbegabung hat sie auch ihrer Tochter Douaa weitergegeben. Sie spricht Spanisch, Arabisch, Deutsch, Englisch und Französisch.

Wie ein Kind, das zwei Mütter hat

Unisono sagen Noureddine, Sahar, Douaa und Haroun, dass sie sich sehr wohlfühlen in der Schweiz, in Luzern und in ihrem zu Hause in der Studhaldenhöhe. Und wo ist ihre Heimat? Noureddine überlegt nicht lange: «Ich habe eigentlich zwei Heimaten. Hier ist mein Alltag, meine Arbeit, in Tunesien sind meine Ferien. Beides ist wichtig für mich.» Sahar überlegt etwas länger: «Das ist eine berührende Frage, denn ich bin wie halbiert zwischen zwei Ländern. In Tunesien bin ich geboren, bin zur Schule und an die Uni gegangen, habe Familie und Freunde dort. In der Schweiz habe ich meine erste Arbeit gefunden und meinen ersten Lohn erhalten, meine Kinder geboren. Ich gehöre zu beiden Ländern, wie ein Kind, das zwei Mütter hat – das ist sehr schön.»

Weniger mit einem bestimmten Ort verbindet Douaa Heimat: «Ich fühle mich überall zu Hause, wo ich Leute kenne und zu Menschen eine Beziehung habe. Ich könnte überall zu Hause sein, wenn ich meine Familie und meine Freunde bei mir habe. In Tunesien fühle ich mich genauso wohl wie hier, weil ich mich an beiden Orten verständigen kann.»

Auf dem Land wird lauter geredet

Gibt es etwas, das nach all den Jahren in der Schweiz noch erstaunt? «Ja», sagt Sahar, «ich bin immer noch überrascht, dass die Leute so leise reden. Dann denke ich, es liegt am Kopftuch, und schiebe es hinter die Ohren. Aber nein, sie reden leise. In Tunesien ist alles viel lauter. Das ist in unseren Genen, denn unsere Vorfahren auf dem Land mussten sich über weite Distanzen verständigen. In der Schweiz reden Leute auf dem Land auch lauter als in der Stadt.» Und erstaunt fragt sie mich: «Ist dir das wirklich noch nie aufgefallen?»

Umgang mit Vielfalt

Vielfalt kennt viele unterschiedliche Gesichter, Geschichten und Lebensmodelle. Wir gehen im magazin und an Anlässen der Frage nach, welche unterschiedlichen Menschen mit ihren individuellen Lebensgewohnheiten bei der abl wohnen und wie mit der Vielfalt in der unmittelbaren Nachbarschaft offen und wohlwollend umgegangen werden kann.

Haben Sie eine Geschichte aus Ihrer Nachbarschaft zu erzählen? Wir freuen uns über Ihre Erfahrungen und Anregungen unter genossenschaftskultur (at) abl.ch oder 041 227 29 36.